ショパンは迷う〜ヴァリアント

『ヴァリアント』という言葉、初耳の方も多いでしょうね。

変奏曲は『ヴァリエーション』。あるテーマを別の音形に次々変えていく手法を使って書かれた曲。6つのヴァリエーション、8つのヴァリエーションなど数はいろいろあり、モーツァルトの『きらきら星変奏曲』は12も変奏されています。

『ヴァリエーション』と『ヴァリアント』。

ヴァリアントは、楽譜に書かれている音のほんの短いある一部分、1音だけとか長くても数小節だけの別の音の候補のことです。

もちろんその作曲家による音であるという信頼性があって、根拠もはっきりしていなければならず、成り立ちの事情は個々違いがあります。

毎年新年度が始まるたびに、ショパンの楽譜は何版を使っているか、桐朋のクラスで聞いてみると、今年の新クラスも相変わらず学生の大多数はパデレフスキ版使用です。

それでもクラス全員が例外なくパデレフスキ版だった数年前からすると、この2,3年はポーランド国立版(通称エキエル版)使用の人も増えてきました。

このポーランド国立版(エキエル版)、国立という名前が示すとおり、ポーランドが国家事業として取り組んだショパンの作品全集で、編集はヤン・エキエル教授がポーランド国家から任命を受けて担当し、途中からカミンスキ教授も共同編集者として加わり、半世紀をかけて2010年に完結をみた大プロジェクトでした。

エキエル教授は、完成後の2014年に101歳で亡くなっています。(超長生き!)

このエキエル版の日本語版が全音楽譜出版社より5月から順次発売されます。バラードの翻訳を私が担当しています。

第1弾はワルツとバラード、その後にノクターン、スケルツォ、そしてエチュードと続いて発売の予定です。

このエキエル版には『ヴァリアント』が多く記載されていて、楽譜の上か下に5線譜を書き足して別の音が書かれています。これは実に画期的なことで、エキエル版ならではの特徴の一つです。

これまで別の音の候補はせいぜい脚注などに控えめに、見えないほど小さく記載されているのが常で、まず注意を払われることなどない存在でした。

ショパンの作品の中でもバラードに『ヴァリアント』が多いのはなぜなのか。ピアノ曲として独立した「バラード」はショパンの創作で、音楽の世界の新ジャンルだったから作曲に苦慮したのか。ショパンが決めあぐねた音が他に比べて多かったことは確かです。

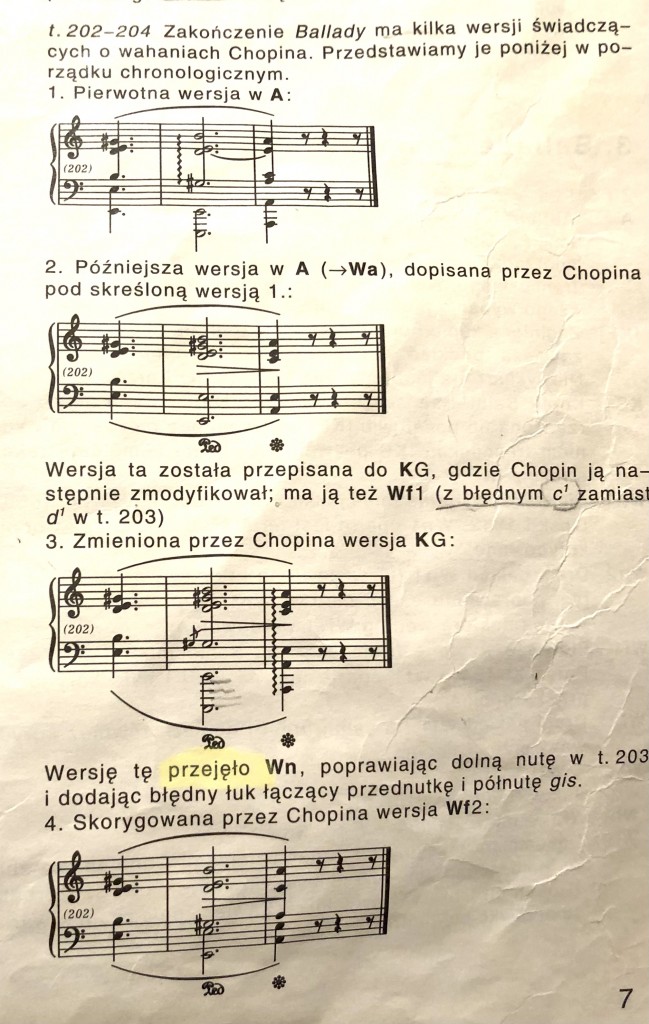

例えば。。。これはバラード第2番Op.38の終結の音。いったいショパンはどれほど迷ったことか。

最後の音が決まらないというのは、ベートーヴェンなどではあり得ない話で、じゃんっ、じゃんっ、じゃんじゃんっ、じゃーーーーんっ!と派手に確信を持って終わらなければ話にならないのだから、迷いなどあるはずもありません。

しかしショパンは迷う男。それも往生際悪いくらいに迷い続ける。この終結には4つものバージョンが残されています。

1つ目は自筆譜にある終結。ダイナミックでコントラストが大きいな第2番にふさわしい広い音域の終結です。

ところが、ショパンはこう書きながらも実は心の中で迷っていたのです。

2つ目は、同じ自筆譜で最初のをインクで消して、その下に書き直したバージョン。低音を上げて音域をぐっと狭くして控えめな終結にしました。シンプルです。

この心変わりはいったいどういうものか。第2番は嵐のように荒れ狂うコーダの後、突然夢想状態に入るので、それに合わせて控えめにこと切れる方がいい、と考え直したのでしょうか。

この間に何時間、何日あったのかは不明ですが、はっきりしていることは、一旦は決めた幅広い音域の終結を狭いものに変えたことです。フランス初版もイギリス初版もこれで出版しました。

これで終わってくれればさしたる問題は起きずに、控えめな終結が後世にも伝えられたことでしょう。

しかし事をややこしくしたのはこの先で、ショパンの迷いは終わらなかったのです。

続いて3つ目、ショパンの助手をしていたピアニストのアドルフ・グートマンが幅の狭い音域の終結音で写譜をしました。

いかなる天啓を受けたものか、ショパンはこの写譜をまたもや幅広い方に書き換え、さらにリッチにするため前打音まで入れたのです。ドイツ初版はこれで印刷しました。それにより、フランス版とイギリス版は音域が狭い終結、ドイツ版は広い終結と楽譜に違いができてしまったわけです。

そして4つ目もあります。フランス第2版の校正において、あろうことか幅の狭い方に戻したのです。ただ内声の位置を均等に散らして和音の響きを変えています。

気分がしょっちゅう変わる。悩み続けて『隣の芝生が青く』見える。優柔不断。迷うのが好き。ドツボにはまってしまったショパンを、いろいろに解釈ができようというものです。

これだけショパン自身による真正性のあるバージョンがあると、一つを選ぶことは容易ではなくなり、年代的に最後のバージョンを選べば良いという単純な判断はできないようです。

結局エキエル先生は最終的に2つを選択し、自筆譜の最初のバージョンと、ヴァリアントとして最後のバージョン、つまりショパンが迷った音域の広いバージョンにするか、狭いバージョンにするか、という2グループに分けてそれぞれから一つを選んでいます。

ここで私なりに気になることもあります。

ショパンがグートマンの写譜に加えた修正は、急ぎ変更したものだろうから最終的とは判断し難い、とエキエル先生は言っておられます。

「急ぎ変更した」とは?自筆譜に記譜する時はそれは長い時間をかけた末に音符を置くわけだから、それに比べると校正を短い時間で行ったはずだという意味でしょうか。

もう一つ、フランス第2版の印刷前の校正で、あまり初版とかけ離れた音に変更するのは遠慮から躊躇したのではないか、とするエキエル先生の推測。

正しいかもしれないけれども推測の域ではあります。

なるほど楽譜の校訂とは、いかに『真実のショパン』を追求した『原典版』をうたうエキエル版であっても、そこには校訂者の意向が加わる例と言えるでしょうか。

迷ったのはショパンだけではなく、エキエル先生とて選択に大変迷い、苦慮されたことは間違いありません。

こんなややこしいショパン自身に端を発しているヴァリアントばかりではたまりませんが、もっと微笑ましいものもあります。

スターリングのレッスン譜マズルカ作品7-1に書かれたヴァリアント

これはマズルカOp.7-1. もっとも有名なマズルカです。ショパンの弟子で、スコットランド出身の富裕な女性ジェーン・スターリングがレッスンで使った楽譜です。

中段右側にはうっすらとヴァリアントが書き込まれているのが見えます。また中段の3,4,5小節目の上に、この音でもいいよ、とヴァリアントの音符が書かれているのも見えます。

この楽譜を見つけた時の喜びったら!この曲を弾く時にはいつでも、リピートでこのヴァリアントを弾いていたのです。ショパンが書き入れた音をこんなにもはっきり見られるとは!と感激でした。

こういうヴァリアントには先生と弟子の間の温かい心の交流が透けてみえてきます。

雰囲気良くレッスンをしている最中に、ふとショパンは即興的に変奏を思いついた!スターリングのピアノの技術やライフスタイル、性格などを知っていたから彼女に見合った変奏が生まれたのです。

さりげなく変化がついて新鮮で、しかも美しいラインになるので私はこのヴァリアントが大好きですし、こんなヴァリアントはなんともステキです。

『ヴァリアント』に私が興味を惹かれるのは、慣れ親しんでいる音とは別の響きが新鮮だから、というのが一つの理由。

さらに成立の経緯を辿っていくと、関わった人物の人間性も透けてみえてきて、そっとショパンの私的なライフを垣間見てしまうような、楽譜の向こうの扉をノックもせずに開けてしまう特別感を感じさせてくれる、というのがもう一つの理由。

。。。。というわけで『ヴァリアント』。ヴァリアントの面白さに気づいたのもエキエル版の翻訳をしたおかげでしょうか! (楠原祥子)

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。